|

___KLEINE PFADE

– VERSCHRÄNKTE GESCHICHTEN

Eine 3-tägige Filmreihe mit

Kommentaren

19.-21.09.2009 im Haus der Kulturen der Welt

Diese Filmreihe (Programm- und Filmbeschreibungen

siehe >> kleinepfade.pdf)

setzt sich auf die Spur verschlungener, abgelenkter und sich

verlierender Wege, welche die großen Machtlinien im

(post)kolonialen urbanen Raum zwischen Nordafrika und Europa

durchqueren und im Kino reflektiert werden.

Einen Blick auf solche Seitenpfade wagen

1968 Magid Rechiche, Mohammed Tazi und Ahmed Bouanani mit

dem Film 6 ET 12. Der Film hält Ausschau nach den ausfasernden

Rändern der geregelten Ordnung in der modernen Metropole

Casablanca. Dabei zeigt er aber keineswegs das Elend der Bidonvilles,

von denen Filmbilder zu machen ohnehin nicht erlaubt war,

sondern spürt den leichten Brüchen in der Schwere

einer routinierten Normalität nach, im Gleichtakt eines

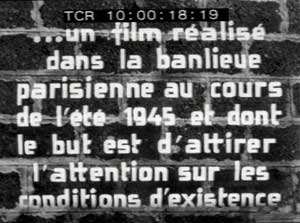

glorifizierten Fortschritts. Von diesem handelt auch AUBERVILLIERS

von Eli Lotar, der als Kameramann mit Luis Bunuel zusammengearbeitet

hatte, gedreht im Sommer 1945. Der Film führt uns in

die Industrie-Vorstadt: Die Müllverbrennungsanlage von

Paris, improvisierte Behausungen und die Arbeit mit der Natronlauge.

Pierre Laval, Autor des „Décret Laval“

von 1934, das Filmaufnahmen im kolonialen, frankophonen Afrika

reglementierte, war fast 20 Jahre lang Bürgermeister

von Aubervilliers, bis er 1944 als Kollaborateur hingerichtet

wurde. Im Film kommt er vor als einer, der „das Blaue

vom Himmel versprach: Moderne Häuser. Einen überdachten

Markt, sonniges und günstiges Wohnen. Fließend

Wasser, eine Musterschule, Spielplätze. Kindergärten.“

Eine Trickmontage im Bilderrahmen zeigt uns die Versprechen

der Moderne.

Still: AUBERVILLIERS

Das Kino ist selbst ein Ort der Produktion

und der Verschränkung unterschiedlicher Räume der

Moderne. Dazu gehören nicht nur die Interventionen des

Kolonialismus, sondern auch vielfältige Widerstandsformen,

die sich zum einen in der Alltagskultur, aber auch auf der

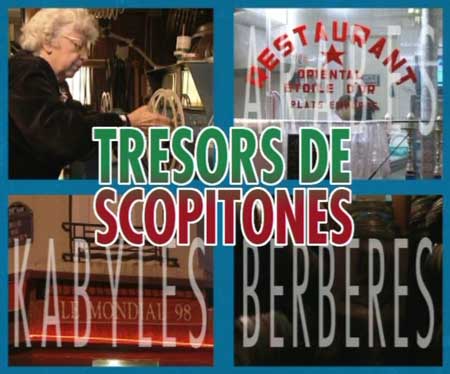

politischen Bühne zeigen. So lassen in TRÉSORS

DE SCOPITONES ARABES, KABYLES ET BERBÈRES von 1999

die Regisseurinnen Michèle Collery und Anaïs Prosaïc

die Welt der maghrebinischen Cafés im Paris der 1960er-

und 1970er-Jahre wieder aufleben. Es ist die Welt auch der

Scopitones, der 16-mm-Kurzfilme aus der gleichnamigen Bilder-Jukebox:

nostalgische Lieder und erzählerische Performances, etwa

eines Salah Sadaoui, der sich über die harten Bedingungen

in der Migration mokiert, hippie-eske orientalische Tanzeinlagen

oder der Berber-Glam-Rock einer Gruppe wie Les Abranis. In

einer Bar in Belleville führt der Film Beteiligte der

Erfolgsgeschichte dieses Formats und einige der Stars von

damals wieder zusammen: Die Scopitones sind im Zuge der Verbreitung

von Audiokassetten, Video, Fernsehen und freien Radios verschwunden,

genauso wie die meisten der Cafés.

TRÉSORS DE SCOPITONES ARABES, KABYLES ET BERBÈRES

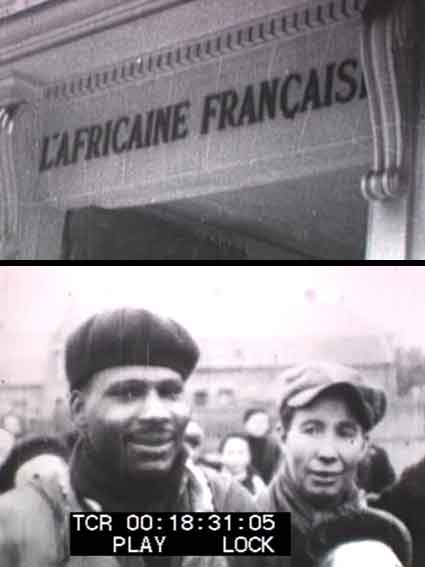

Gezeigt wird in Kleine Pfade auch der erste

französische antikoloniale Film überhaupt: AFRIQUE

50 von René Vautier.

Der Film war 40 Jahre lang verboten, genauso wie Vautiers

Kurzfilm LE GLAS, den er unter seinem Gefangenennamen „Ferid

Dendeni“ 1964 zur Unterstützung der ZAPU (Zimbabwe

African Party for Unity) produzierte. In einem ausführlichen

Publikumsgespräch wird Vautier sein Engagement mit der

„Kamera als Waffe“, das von der bretonischen Résistance

über den algerischen Widerstand und die Streikunterstützung

der Bergleute reicht, an Ausschnitten seiner Filme erläutern.

AFRIQUE 50

___Das Centre Cinématographique Marocain (CCM) in Rabat,

Marokko

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung

des Manifestes der Unabhängigkeit am 11. Januar 1944

wurde am 9. Januar das Centre Cinématographique Marocain

(CCM) unter der Direktion des Franzosen Henri Monjeau, der

zudem als Pressechef der "Résidence générale"

fungierte, gegründet. Die Aufgabe des CCM sollte nicht

nur aus der Distribution und Bewirtschaftung des Filmsektors

bestehen, sondern eine marokkanische Filmproduktion in Gang

bringen, die, wie der Filmwissenschaftler Abdelkader Benali

(Le cinéma colonial au maghreb, Les Editions du Cerf,

1998) es formuliert, den wachsenden Einfluss des ägyptischen

Kinos zurückdrängen und die Verbreitung arabisch-islamischer

Nationalismen unterbinden sollte. Institutionelles Vorbild

war das Centre National du Cinéma (CNC), das unter

dem Vichy-Regime entstanden ist.

Der erste Student am Institut des Hautes Etudes Cinématographiques

(IDHEC) – der Filmschule in Paris – mit maghrebinischem

Hintergrund war Ahmed Belhachmi, der 1958 am CCM nach Henri

Monjeau die Leitung übernahm. Ein sehr grosser Anteil

der Filmproduktion in den ersten zwölf Jahren nach der

Unabhängigkeit Marokkos – vor allem Kurzfilme und

Auftragsfilme – fand im institutionellen Rahmen des

CCM statt, wohingegen die koloniale Infrastruktur von 350

35mm-Kinos privatisiert worden war. Ab 1958 produzierte das

CCM eine eigene Wochenschau. Ausser ein paar wenigen Ausnahmen

führte erst die Umstrukturierung der Institution 1977

dazu, dass RegisseurInnen längere Spielfilme in Koproduktion

mit dem CCM realisieren konnten. Zu Beginn der 1980er Jahre

wurde mit dem "fonds de soutien" im Rahmen des CCM

ein Fördersystem installiert (1987 in den "fonds

de l'aide" umgewandelt). Seit dieser Zeit stellt das

CCM einen kinematographischen Komplex dar, der Archiv, Kino,

Laboratorien, Dreh-Equipment und Tonstudios umfasst, die im

gesamten afrikanischen und arabischen Raum als die besten

gelten. Seit den 1990er Jahren wird eine Koproduktionspolitik

mit Filmen aus Mali, der Elfenbeinküste oder Tunesien

verfolgt. So hat etwa die gesamte Postproduktion von "Mooladé"

(2003), Sembene Ousmanes letztem Film, hier stattgefunden.

Wir sind dem CCM zu besonderem Dank

verpflichtet

Brigitta Kuster und Madeleine Bernstorff

|